« Dans ma production, j’ai toujours travaillé avec une obsession pour la musique. C’est pour moi un langage très clair, et je me dis que pour les autres ce sera clair aussi. J’aime ces concepts de projet global dans lequel une série de choses viennent créer un parcours et une fluidité dans les modes de création. L’album de musique est parfait pour ça, un titre global et 10 ou 15 chansons, chacune prenant en charge tel ou tel aspect. Qu’il s’agisse d’un album consacré à des chansons de protestation contre la guerre ou un disque écrit après une rupture amoureuse, on a un déroulé clair et la possibilité d’organiser la pensée d’une manière très variée et réjouissante. C’est une façon de faire de l’exposition, et je crois que c’est là que je me sens le plus en vie, dans cette organisation ou curation, c’est une des étapes du travail que je préfère. Cette fluidité me tient vraiment à cœur.

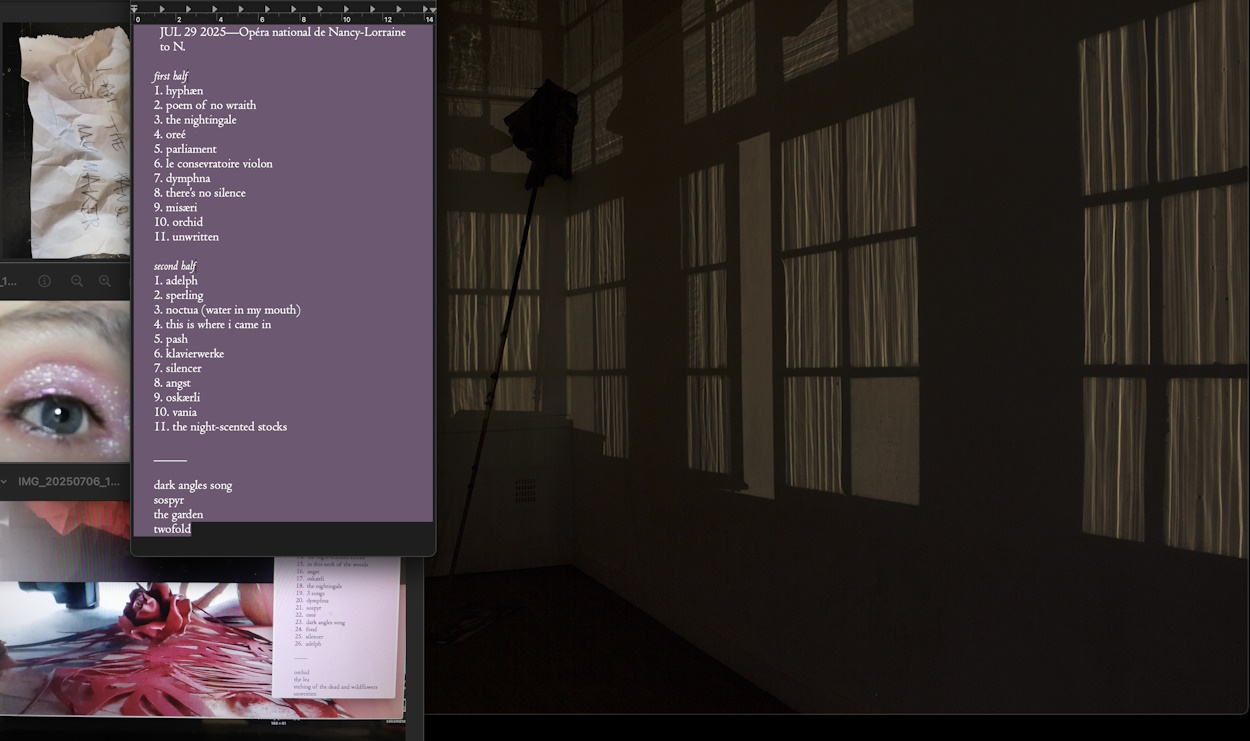

L’exposition au musée a aussi une facture mouvante, les 107 tirages physiques ne seront jamais visibles ensemble, ils le seront par segments de 18 tirages, en respectant l’ordre chronologique et avec un changement chaque mois. Le tout premier tirage reviendra clore le tout en octobre, pour garder le cycle mouvant. Mon travail est comme la musique : de la sculpture à l’image à la photographie, à l’écrit, au parfum, à l’installation, je le regarde toujours comme une forme musicale, pensée dans l’espace. J’ai une pratique musicale un peu punk et une autre un peu secrète : j’envoie à mes proches des setlists de faux concerts qui auraient eu lieu à tel endroit, à telle date, toujours dédiées à la personne qui les reçoit. Et qui listent des titres de mes pièces. Des expériences de pensée en quelque sorte, ou de la poésie totalement abstraite ou absente. Je sais que cette démarche demande des efforts assez particuliers, comme connaître mon travail, c’est un peu exigeant, sauf si on s’abandonne à la seule liste de titres comme face à un poème, et qu’on se laisse aller au fait qu’un concert fantôme a eu lieu pour soi en adressant tel ou tel message. Des morceaux de dyxphori sont déjà dans celles que j’ai réalisées dernièrement, je plaisante en parlant de la tournée européenne de dyxphori, parce qu’il y a eu des concerts en Espagne, en Allemagne, à Besançon, à Paris. C’est amusant à faire, et on garde cette fluidité et cette dimension de recherche.

Les installations en elles-mêmes sont assez mutantes, je n’aime pas créer des formes définitives, elles peuvent être évolutives, détruites, modifiées, remixées. Dans dyxphori par exemple, et puisque le sujet global de la série se prête tout particulièrement à l’expression du changement et de l’adaptation, la deuxième pièce est évolutive, comme peuvent l’être les identités de genre. Il y a une première étape et puis à un moment il y a une transformation, elle quitte son état initial pour devenir autre chose, du mogwai au gremlin. Ça, ça m’amuse beaucoup, c’est mon humour bizarre. J’aime bien quand les choses continuent à être dans cette fluidité, dans cette plasticité, plutôt que demeurer figées. »