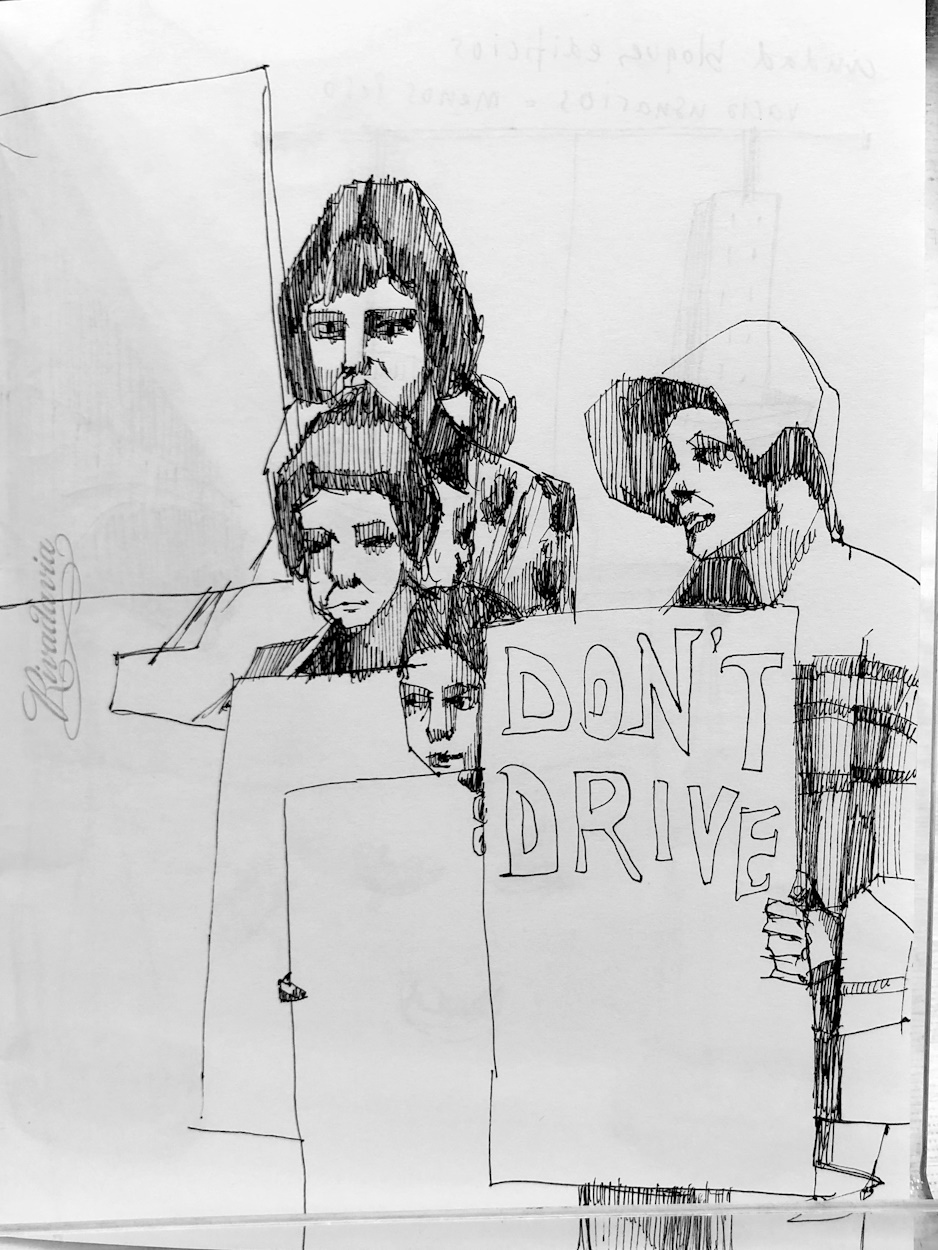

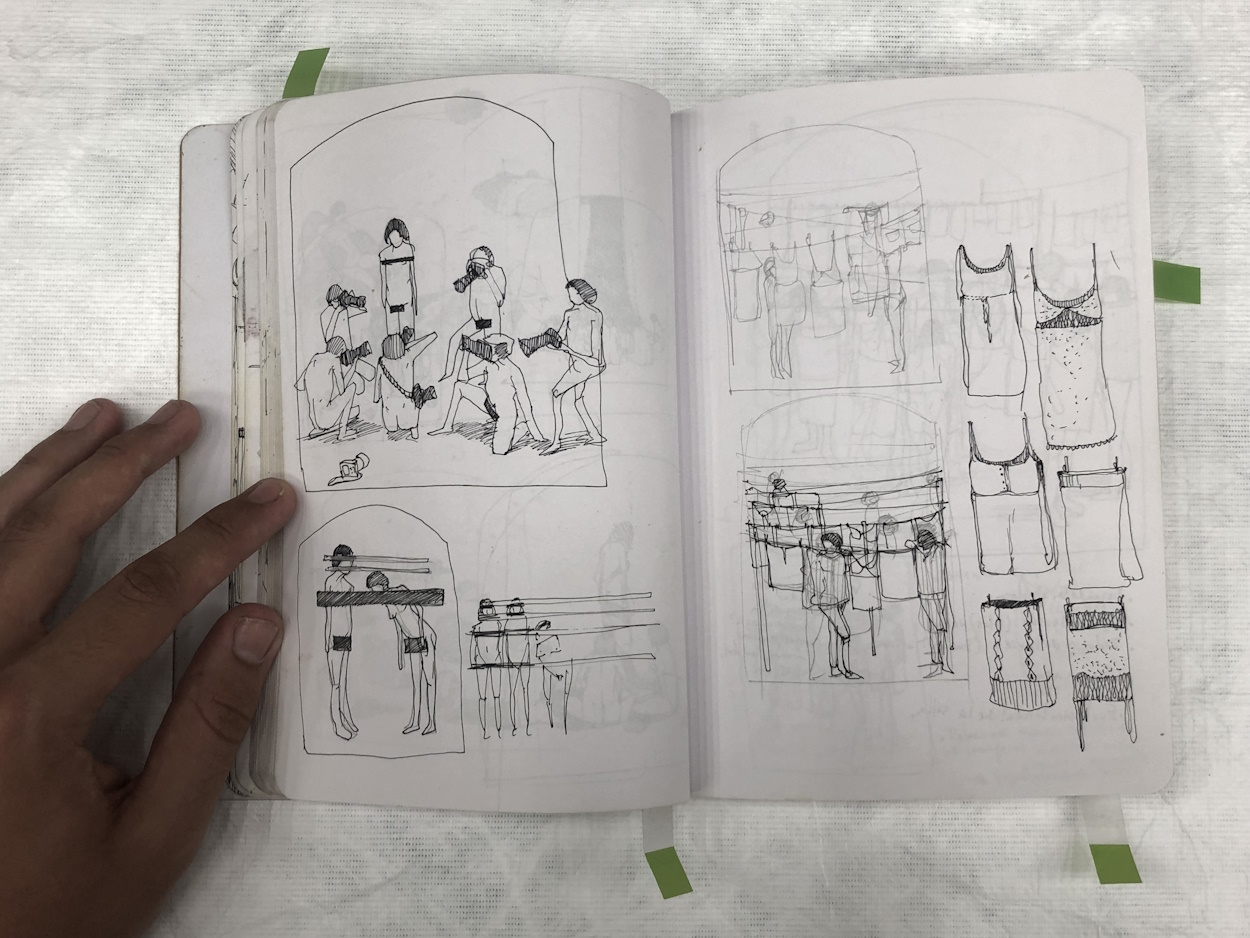

En tant que stagiaire de 20 ans, aspiré et inspiré par les productions artistiques du XIXe, du XXe et du XXIe siècle, je me rends compte au cours de cette mission du paradoxe qu’un musée peut représenter de prime abord. Au lieu d’une institution « rigide » fixée sur la conservation des collections, je trouve un musée ouvert concentré sur la communication et le partage. Se défaisant de cette étiquette stricte « beaux-arts », il s’engage pour une patrimonialisation culturelle nouvelle et nécessaire de l’art actuel international, faisant écho à nos propres réalités vécues et ressenties. Au cours de ce travail, m’apparaît Hyuro, une artiste engagée revendiquant le droit des femmes à disposer de leur corps, qui exalte notre âme par ses fresques monumentales impactant un large public et nous insuffle vie par cette expression vitale. Nous sommes rendu.es actif.ves par cette confrontation visuelle où la toile, que Hyuro pensait comme objet introspectif, est transcendée par le milieu urbain, alors objet de rapprochement avec la « réalité scandaleuse ». Dès lors, nous percevons la contamination du système capitaliste et patriarcal dans lequel la femme est sans cesse tentée de se retirer sous l’empreinte dominante de l’horizon masculin.

Récoler n’est pas que vérifier, c’est aussi rechercher et partager, notamment lorsque je fais face, à mon arrivée, au manque cruel d’information et de documentation sur ce travail signé « HYURO ». Tamara Djurovic préserve son anonymat et se manifeste rarement devant les caméras et interviews - « son intégrité comme seconde peau » - par modestie et humilité. Son acte créateur, métaphorique et délicat, semble être le produit d’un processus naturel et méditatif, formant toute sa puissance éloquente.

Dans une filiation figurative traditionnelle, avec ses figures féminines décontextualisées, leur visage dissimulé voire amputé devenant de ce fait des organismes acéphales, Hyuro nous soumet une histoire alternative du corps, tout en bouleversant nos propres régimes visuels.